今日のテーマは多岐に亘ります。

・野生の思考とは何か?

・赤ちゃんはどうやって歩けるようになるのか?

・心はどこにあるのか?

・なぜガザではあんなひどいことが平気で行われるのか?

・ドラッカーのいう真摯さとはなにか?

・少しでも世界を変えるために僕たちに出来ることはなにか?

……………………

一見全く関係のないテーマに見えます。

でも、全部が繋がって一つのことを伝えようとしています。

夏の夜空を見上げると、たくさんの星の中から、ふと星座が浮かんでくるように、なにかみなさんの中に化学反応が起これば嬉しく思います。

※ いつもよりかなり長い文章になります。

お時間のない方は「僕たちにできること」という部分がまとめになりますので、そこだけでも目を通してみて下さい。

今日はそんなおはなし。

━━━━━━━━━━━

● 目次

━━━━━━━━━━━

・野生の思考とはなにか?

・心はどこに?

・2つのロボット

・官僚組織とガザ

・真摯さについて

・僕たちにできること

・編集後記

━━━━━━━━━━━

● 野生の思考

━━━━━━━━━━━

野生の思考とはなにか?

中沢新一さんは、NHKの「100分で名著」の解説でこのように語っています。

「生まれたまんまの状態で、シンプルに心と体を動かし、世界を眺めた時につくられていく、誰しもが持ち合わせている人類の普遍的な思考」

難しく感じますが、いたって当たり前のことなんです。

……………………

例えば座りっぱなしで腰が痛いとき

「原因はなに?どの筋をストレッチすれば?エビデンスは?」

とアタマで考えるのではなく

「あ~こうすると気持ちいいなぁ~」と、自然と伸びをするようなことです。(ネコなら迷わずそうしますよね!)

……………………

1.誰に教わることなく

2.内側の感覚に従い

3.ちいさなトライアル&エラーを繰り返す

赤ちゃんは、そんな行為の繰り返しで、時間はかかるけど、誰かに教わらずとも自らの力で歩けるようになっていきます。

……………………

一見ごくあたりまえのことですが、実はその行為こそが、心を育み、真摯さを生み出す源なのです。

いったいどういうことなのでしょう?

逆に言うと、野生の思考を経ず、外から教えられたインスタントな知識だけで生きていくことは、心を失くし、空虚な人を生み出します。

もしかすると、それが今ガザで起きていることや、リーダーたちの空虚な発言の根っこにあるものかもしれません。

━━━━━━━━━━━

● 心はどこに?

━━━━━━━━━━━

ガザで起きている事と、歩けるようになることと一体何がつながるのでしょう?

少し遠回りですが「心ってどこにある?」というお話から。

みなさんは「心はどこにある」と思いますか?

脳?心臓?それとも……肚(はら)?

もちろん、脳が大きな役割を果たしているのは確かです。でも実は、この問いにはまだ科学的な決着がついていないんです。(えっ?)

……………………

日本心理学会のHPには、こんな一節があります。

~ 脳科学者の大谷悟さんは、ためらいながらもこう語っています。「(こころという感じは)からだと環境にまたがって発生・存在している」~

ピンと来にくいかもしれませんが、どうやら「心」は、“わたし”の皮膚の内側だけに宿るものではないようです。

……………………

もう少し探求を進めます。

文化人類学者グレゴリー・ベイトソンは『精神の生態学』の中で、こう述べています。

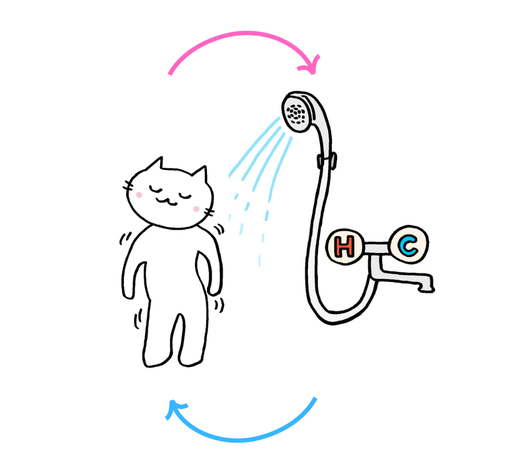

~「情報を受け渡すサイクル運動が精神である」~

……………………

まとめると、「心」はどこか特定の場所ではなく、ワタシと環境を含めたネットワークの中で交わされる、円環的なやりとりの中に宿るものだ、と言えそうです。

難しそうに聞こえますが、いたってシンプルなはなしです。

たとえば──「誰かにニッコリ手を振る⇔相手もそれを受けてニッコリ手を振り返す」すると「2人の間に暖かな心持ちが生まれる」ようなこと。

ポイントは「フィードバックループが回ること」で、初めて心が生まれるということです。

他者との間でもそうですし、自分の中でも同じです。

━━━━━━━━━━━

● 2つのロボット

━━━━━━━━━━━

あともう少しです(笑)

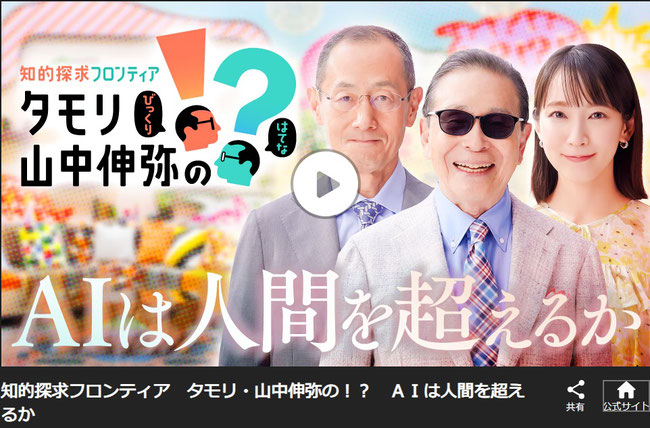

歩き方を学習する2つのロボットのおはなしです。

両者は、見た目には全く同じように歩けるのですが、学び方が違います。

それがどんな違いをもたらすのか?ぜひ注目して下さい。

…………………

● ロボットA

プログラマーが歩き方を設計し 正しい歩き方を教え ロボットはそれを完璧にこなす

● ロボットB(野生の思考型)

事前に何も教わらない。ロボットは「まず動いてみる→その反応を自ら感じ→やり方を修正」という手法で、フィードバックループを回し、自ら歩き方を身につけていく

…………………

ロボットBは試行錯誤を繰り返すぶん、歩けるようになるまで時間がかかります。

でもいずれ、AもBも「見た目は」同じように歩けるようになります。

でも決定的に違うのは、イレギュラーなことが起こった時です。

…………………

「ロボットA」はプログラマーが事前に設計したことしか出来ません。だからイレギュラーには対応できず立ちすくんでしまいます。

しかし「ロボットB」は、これまで試行錯誤で積み重ねた経験があります。自らイレギュラーに対処し、再び歩きだせるのです。

※ このお話は、NHKで先日放映された「AIは人間を越えるか?」という番組で紹介された、ロボットBのお話を元に、ロボットAのお話を僕が付け加えたものです。

…………………

もうお気づきでしょうか?

ロボットAには「心が無い」のです。

外から指示されたことを→そのまま実行する機械でしかありません。

でもロボットBはフィードバックループを回すことにより「心が育まれ」 外の指示ではなく、自らの内側に宿る心に訊きながら、自分の歩き方を確立します。

……………………

これがロボットの話だけでないのは、もうみなさんもおわかりでしょう!

これは私たちの生き方そのものです。

トライアル&エラーが、脳を育てる≒心を育むのです(Body Shapes Brain)

そして、そのようにして育まれたものによって、僕たちは複雑に変化する世界を生きていけるのです。

━━━━━━━━━━━

●官僚組織/ガザ

━━━━━━━━━━━

ロボットAは、ごく身近に見受けらるパターンです。

失敗や訴訟を恐れる組織では「マニュアル通りこなさなくちゃ」「文句の言われないように対応しなくちゃ」と、フィードバックループを回すことなく、自らの心を失くして、ロボットAのように振る舞います。

官僚組織などはその代表かもしれません。

国会答弁を聞いていると、とても優秀な人たちが完璧な言い回しで話しています。

「裁判中につきお答えを差し控えさせて頂きます」「貴重なご意見を今後の参考にさせて頂きたいと存じます」

でも、全く心に響かないと思いませんか?

「心が無い」からです。

僕は森友問題で、自死された赤木さんにまつわる国会のやり取りを聞いていてそんなことを強く感じました。

……………………

ガザで起きていることも同じだと思うんです。

どんな事情があるにせよ、子供も含めた一般市民を無差別に虐殺するなんて、普通の心があれば、思いとどまるでしょう?って。

でも兵士たちは、自分で考えることが許されず、心を失くさせられているのか!と気づいたんです。

「指示されたことを、自ら考えることなく、間違えないように実行する」ロボットAのように。

じゃぁ、じゃぁ、どうしたらいいんでしょう?

━━━━━━━━━━━

●真摯さについて

━━━━━━━━━━━

心を育むことなのだと思います。

人間として、生き物として当たり前に持ち合わせている心を育むこと。

それは「真摯さ」とも言えます。

……………………

経営学の父と呼ばれるドラッカーは「経営者に欠くことの出来ない資質は何か?」という問いに対し「真摯さである」と答えています。

では真摯さはどのように育まれるのでしょう?

……………………

僕はそれこそが、冒頭から書いている「試行錯誤を通じ、自分のありかたを省みて、修正する」このフィードバックループを重ねることだと確信しています。

外側の規範ではなく、自らの内に問い続けること。

京セラの稲森和夫さんが、決断の際に「動機善なりや?私心なかりしか?」と自らに問い続けたのも同じです。

……………………

試行錯誤を経て自ら壁を乗り越えて来た人の言葉には、重みと共に、心の奥底をふるわせる何かがあります。

そのふるえは伝播します。

心を失くしてしまった人も「はっ!」と心を取り戻すきっかけがそこにあるように思います。

それこそがドラッカーが経営の要諦としたものであり、孔子が社会秩序のベースとしたものなのだと。

※ これは僕の考えというより、安富歩さんの遍歴された、経済学・東洋史・複雑系・哲学・心理学・仏教と様々な分野から学習し続けたものが、僕の中でもようやくつながってきたものをまとめたものです。

━━━━━━━━━━━

●僕たちにできること

━━━━━━━━━━━

すごく長く壮大な話になりました。

でも書いていることは

1.内側の感覚に従い

2.ちいさなトライアル&エラーを繰り返す

3.すると心≒真摯さが育まれる

4.そのようなあり様=真摯さは周りに伝播する

という4点だけです。

日常でもすぐ実践できます。

……………………

また僕はいろんな講座の冒頭に「いまどんなかんじ?」という問いかけを行っていますが

これが内側の感覚に耳を傾けるシンプルな練習でもあるんです。

1.一呼吸して意識を内側にむけ

2.今わたしは何を感じてるかな?と問いかけてみます

3.心地いいのか?痛いのか?もっと伸ばしたいのか? ありのままを受け取り

4.もぞもぞと自分のありようを「なんかいい感じ」に微調整するようなこと(猫や犬は絶えずそうしてます)

このフィードバックループを回し続けることが、心を取り戻す 真摯さを育むベースです。

それが僕がYOGAとしてお伝えしていることであり、人生を通じて検証していることでもあります。

━━━━━━━━━━━

● セラピスト・ヨガの解剖学講座

━━━━━━━━━━━

7/29からスタートする「セラピスト・ヨガの解剖学オンライン講座」は、上記の話と全く関係ないようにみえますが

解剖学を「外から身体を操作するツール」ではなく「カラダの声を聴き・対話する」ために、活かしましょう。という講座です。

解剖学に興味はあるけど、敷居が高くてという方や、これまで解剖学を学んだけどイマイチピンと来なくてという方に向けた、まったく初めてでも安心して受講できる「オンライン講座」です。

……………………

何の予備知識も必要ありません!

みなさん自身のカラダで体験しながら、セラピーやヨガに役立つ解剖学を、シンプルに学びます。

・全9回 火曜20時~22時

・毎回録画をお送りします

・録画のみの視聴もOKです

https://www.kaibougaku.com/menu/touyouigaku/

━━━━━━━━━━━

● 編集後記

━━━━━━━━━━━

いやぁ、長くなりました。ChatGPTで要約して読んでもらってもいいです(笑)

でも「いま伝えなくちゃ」と思って、何度も書き直しながら書き上げました。

長いけど一つ一つの文章は、簡単に書いているので、夏休みお時間のある時読んでみて下さい!

どうぞよい夏を♪

……………………

大元は先日の「のみラジ♪」で話しきれなかったことを整理したものです。

▼2025・7・17配信「真摯さについて」

https://youtu.be/pZaVwZbB6u0

----------------------

https://www.kaibougaku.com/schedule/

━━━━━━━━━━━

ご意見ご感想頂けると嬉しいです!

http://plaza.rakuten.co.jp/yululi/14002/

▼最近のものはこちらにUPしています。

https://www.kaibougaku.com/blogbacknumber/

━━━━━━━━━━━

■本メールに関するお問い合わせ先

---------------------

Unplug-lab Japan 野見山 文宏&雅江

http://kaibougaku.com/